Nonostante siano ormai trascorsi ottant’anni dalla fine del Secondo conflitto mondiale, sulla grande stampa o nelle novità in libreria, rimane predominante la narrazione che attribuisce ogni genere di orrori e violenze unicamente ai vinti e segnatamente alla Germania — variamente declinata — trascurando del tutto gli orrori e le violenze subite dai tedeschi sconfitti. Una meritevole eccezione è costituita dal libro di Stig Dagerman, Autunno Tedesco.

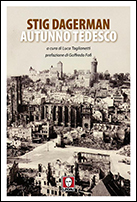

Si tratta del reportage che il giovane giornalista svedese redasse nel 1946, percorrendo le città della Germania distrutte dai bombardamenti terroristici anglo-americani, ristampato ora da Lindau con la nuova traduzione di Luca Taglianetti e la prefazione di Goffredo Fofi.

Si tratta del reportage che il giovane giornalista svedese redasse nel 1946, percorrendo le città della Germania distrutte dai bombardamenti terroristici anglo-americani, ristampato ora da Lindau con la nuova traduzione di Luca Taglianetti e la prefazione di Goffredo Fofi.

Quella che è stata opportunamente definita da alcuni storici come la seconda guerra civile europea fu una catastrofe immensa. Vi morirono oltre 54 milioni di persone, e per la prima volta il numero dei civili morti, 30 milioni, superò quello dei combattenti caduti. Ci fu una enorme distruzione del patrimonio abitativo e di beni culturali. Milioni di persone soffrirono disagi enormi — ferite, fame, perdita dell’abitazione —, e altrettante al termine del conflitto dovettero abbandonare per sempre i loro luoghi di origine.

Il prezzo della sconfitta

Nonostante ciò non venga mai evidenziato, proprio la Germania, in quanto principale nazione sconfitta, fu il paese che pagò il prezzo più alto, inteso in tutte le declinazioni possibili.

Nonostante ciò non venga mai evidenziato, proprio la Germania, in quanto principale nazione sconfitta, fu il paese che pagò il prezzo più alto, inteso in tutte le declinazioni possibili.

Qualche cifra: 7milioni 418mila morti, di cui 2milioni 100mila civili, 40 città distrutte per più del 50%, 3.379 appartamenti distrutti, 2milioni di feriti, 18 milioni di soldati prigionieri, 10 milioni di senza tetto e 10 milioni di tedeschi costretti al termine del conflitto a lasciare per sempre i luoghi di origine nei territori dell’Est Europa (Prussia Orientale, Pomerania Orientale, Posnania, Slesia).

A ciò vanno aggiunte le deportazioni e le vessazioni subite da militari e civili avvenute nella zona di occupazione sovietica. È stato calcolato che il numero delle donne violentate dai soldati russi non sarebbe inferiore ai 2milioni. Per completezza dei dati occorre infine dire che Russia, per la sua estensione, è la sola nazione ad aver subito più vittime della Germania, oltre 20 milioni.

Tra l’ottobre e il dicembre 1946, Stig Dagerman compì un viaggio in quel che restava delle città tedesche, per conto del quotidiano Expressen di Stoccolma. A differenza degli altri cronisti che guardavano senza vedere, il ventitreenne svedese, seppe cogliere in tutta la sua drammaticità la condizione della popolazione.

Le sofferenze della popolazione

Nelle pagine di Autunno tedesco troviamo i bambini ammalati nelle cantine allegate della Ruhr, di Düsseldorf o di Amburgo, le uniche rimaste in piedi dopo i bombardamenti terroristici degli Alleati. Dove l’acqua fredda arriva alle caviglie mentre «le patate nella pentola aspettano, col tempo, di diventare commestibili».

Nelle pagine di Autunno tedesco troviamo i bambini ammalati nelle cantine allegate della Ruhr, di Düsseldorf o di Amburgo, le uniche rimaste in piedi dopo i bombardamenti terroristici degli Alleati. Dove l’acqua fredda arriva alle caviglie mentre «le patate nella pentola aspettano, col tempo, di diventare commestibili».

Troviamo la descrizione delle Cattedrali dai campanili amputati, degli edifici distrutti, dei ponti ridotti a monconi, dei cimiteri bombardati. «Viaggiando in treno ad Amburgo — racconta Dagerman — si ha un panorama ininterrotto su quel che somiglia ad un’enorme discarica di frontoni in pezzi, singoli muri rimasti in piedi, con finestre senza vetri (…) indefinibili resti di case con ampie e nere tracce di incendio».

Leggiamo dei treni merci colmi dei profughi delle regioni dell’Est, ormai ex tedesche, divenute nel frattempo Polonia o Russia, che restano fermi per giorni alle stazioni in attesa di una difficile sistemazione.

«La sofferenza tedesca — scrive Dagerman — è collettiva mentre le crudeltà tedesche, nonostante tutto, non lo furono. Inoltre la fame è il freddo non sono incluse tra le pene combinabili dalla giustizia per lo stesso motivo per cui non lo sono la tortura e il maltrattamento, e un verdetto morale che condanna gli accusati ad un’esistenza disumana, ovvero a un’esistenza che riduce la dignità umana dei condannati invece di elevarla – giacché questo dovrebbe essere il fine implicito della giustizia terrena – ha già distrutto i fondamenti del proprio diritto ad esistere».

C’è questo e molto altro in Autunno tedesco. C’è il convincimento che lo stigma della colpa collettiva sia una crudele mistificazione tesa a giustificare lo stato delle cose, la logica del Guai ai vinti!

Vincenzo Fratta

Stig Dagerman

Autunno tedesco

Lindau, pp.133